近日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所饲草育种与栽培创新团队研究发现了苜蓿属种内与种间基因交流引入有助于适应当前和未来气候的基因,并预测出不同地域苜蓿群体应对气候变化的适应性。相关研究成果以“Evolutionary genomics of climatic adaptation and resilience to climate change in alfalfa”为题发表在《分子植物(Molecular Plant)》(影响因子27.5)。

紫花苜蓿是最重要的豆科牧草,具有适应性强、蛋白含量高等特点,有“牧草之王”的美誉,是奶牛等家畜最优质的牧草之一,全球种植面积超过4500万公顷。然而全球气候变化导致极端天气频繁发生,对全球食物安全造成了严重威胁。因此,培育气候变化适应性强的抗逆高产植物新品种是保障食物安全的重要措施。

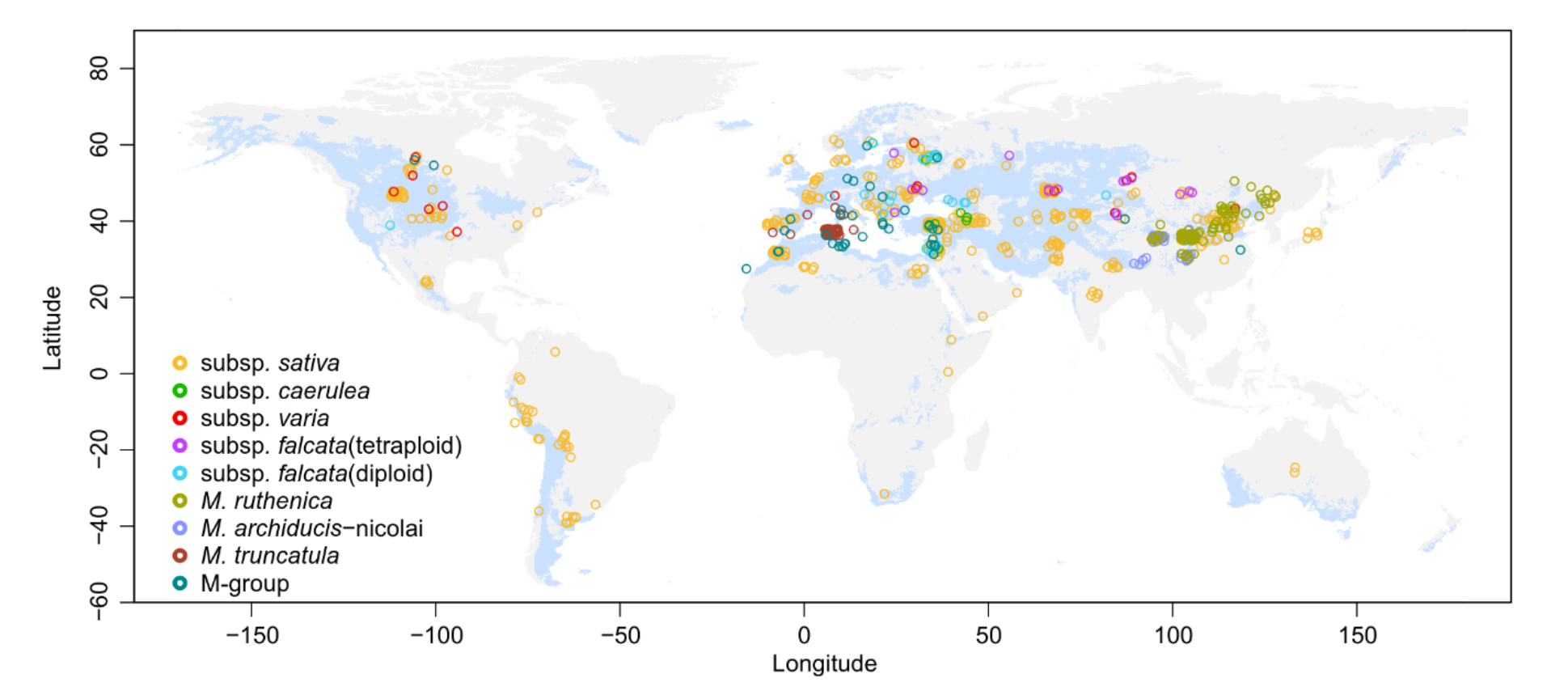

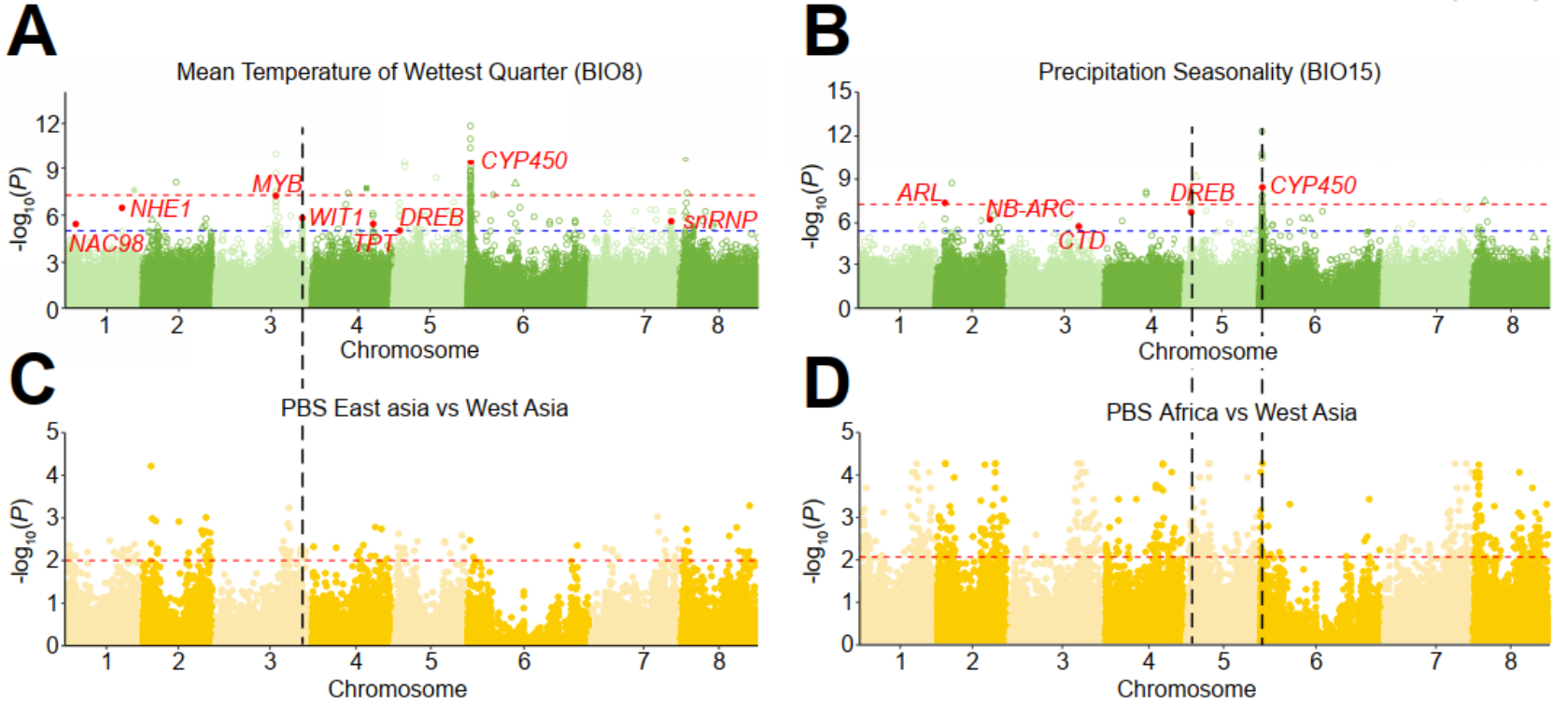

研究人员对来自全球704份苜蓿属(图1)材料进行了基因组数据分析,相关材料涵盖了苜蓿属的一年生和多年生的24个物种,其中紫花苜蓿复合体材料共473份。利用潜在变量混合分析(LFMM)筛选与气候因子相关的基因组变异位点,并鉴定出490个气候适应性相关的候选基因,包括CYP450和DREB等逆境胁迫相关基因;利用群体分化分析(PBS)鉴定到1181个气候适应性相关的候选基因(图2)。全部1671个气候适应性相关候选基因在基因组染色体上非均匀分布,功能主要富集在胁迫响应和生殖发育等生物学过程。该研究鉴定了包含紫花苜蓿在内的多个苜蓿属物种遗传改良的重要基因,为苜蓿全基因组设计育种奠定基础,对全球气候变化的大背景下,培育具有气候变化适应性的优异苜蓿新品种具有重要意义。

图1 研究中使用的704份苜蓿属材料全球分布图

图2环境适应性相关候选基因筛选鉴定。

(A、B)LFMM分析结果;(C、D)PBS分析结果。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所张帆博士(现深圳农业基因组研究所博士后)与龙瑞才副研究员为论文共同第一作者,北京畜牧兽医研究所杨青川研究员与深圳农业基因组研究所周永锋研究员为共同通讯作者。华盛顿州立大学张志武教授、美国农业部余龙喜教授等参与了该研究。该研究得到了国家牧草产业技术体系和中国农业科学院创新工程项目的资助。

原文链接:DOI:https://doi.org/10.1016/j.molp.2024.04.013