近日,鸡遗传育种创新团队结合遗传学和营养学研究策略,深入解析了鸡饲料报酬性状和营养代谢效率性状之间的遗传关系和分子基础,为研发肉鸡饲料报酬性状改良新技术提供了重要理论依据。

据团队首席文杰研究员介绍,饲料成本占肉鸡生产成本的70%左右,如何节约饲料,提高生产效率是育种者和生产者最为关注的问题之一。剩余采食量(RFI)是评价饲料利用效率较敏感且准确的方法,然而,RFI是受机体多方面生理过程影响的复杂性状。因此,解析RFI性状的代谢和分子基础具有的重要理论和实践意义。

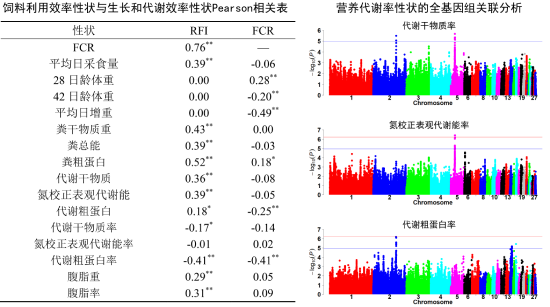

本研究以团队参与培育的白羽肉鸡新品系为素材,在系统的采食量、表观代谢能(AMEn)等表型测定和基因组变异检测的基础上,分析厘清了肉鸡饲料效率性状与代谢效率性状之间的关系;说明了选育低RFI,可以降低料重比和腹脂率、提高体重和胸肌率,同时显著降低粪便排出、提高营养物质消化率;鉴定得到了5个代谢效率性状相关的QTL区域和NSUN3等多个新基因,为RFI的精准解析奠定基础。

成果发表于《动物科学与生物技术杂志(Journal of Animal Science and Biotechnology)》(IF=4.167)。博士生李韦与刘冉冉副研究员为该论文第一作者,赵桂苹研究员和文杰研究员为通讯作者。该研究得到中国农业科学院基本科研业务费重点项目、现代肉鸡产业技术研究体系、中国农业科学院科技创新工程项目支持。(通讯员 王巧)

原文链接:https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-020-00469-8